智駕領域的“終場哨”尚未吹響,真正的終局屬于那些能把“說話”和“想象”融合成“思考”的玩家。

原創?新熵 新能源車組

作者丨茯神 編輯丨思原、九黎

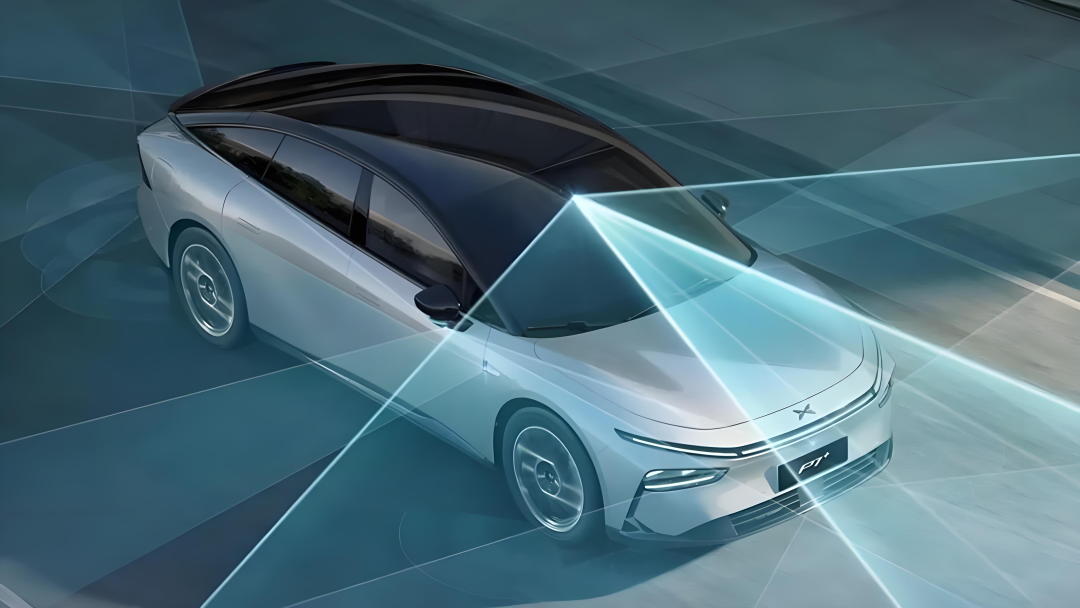

當理想i8在暴雨中的山區公路上自動識別出被沖垮的路肩,平穩減速并規劃出繞行路線時;當小鵬P7 Ultra僅憑視覺傳感器就精準避讓了橫穿馬路的流浪貓與突發變道的貨車時,智能駕駛行業悄然迎來了一場技術革命的臨界點。新能源汽車的市場淘汰賽已進程過半,從電池續航、充電速度到座艙智能化,競爭之下市場早已進入紅海,甚至智駕能力也正從爭議不斷的“加分項”轉變為決定車企生死的“生存項”。今年8月,理想、小鵬、元戎啟行在兩周內先后宣布VLA(Vision-Language-Action)大模型上車,規劃幀率從10Hz跳到20Hz,端到端時延壓進100ms。或許就在同時,華為在松山湖實驗室里正演示著,一輛搭載激光雷達的轎車在仿真機里連續“想象”未來5秒,把自己從暴雨+錐桶+逆行三輪車的死局中救了出來,用的正是WA(World Action)世界模型。 ▲圖/小紅書截圖兩條不同的路線,卻是同樣的終局。VLA讓汽車“開口說話”,WA讓汽車“動腦想象”。誰先把“說話”變成“思考”,誰就在新能源淘汰賽的最后一節拿到發球權。

▲圖/小紅書截圖兩條不同的路線,卻是同樣的終局。VLA讓汽車“開口說話”,WA讓汽車“動腦想象”。誰先把“說話”變成“思考”,誰就在新能源淘汰賽的最后一節拿到發球權。

后端到端時代

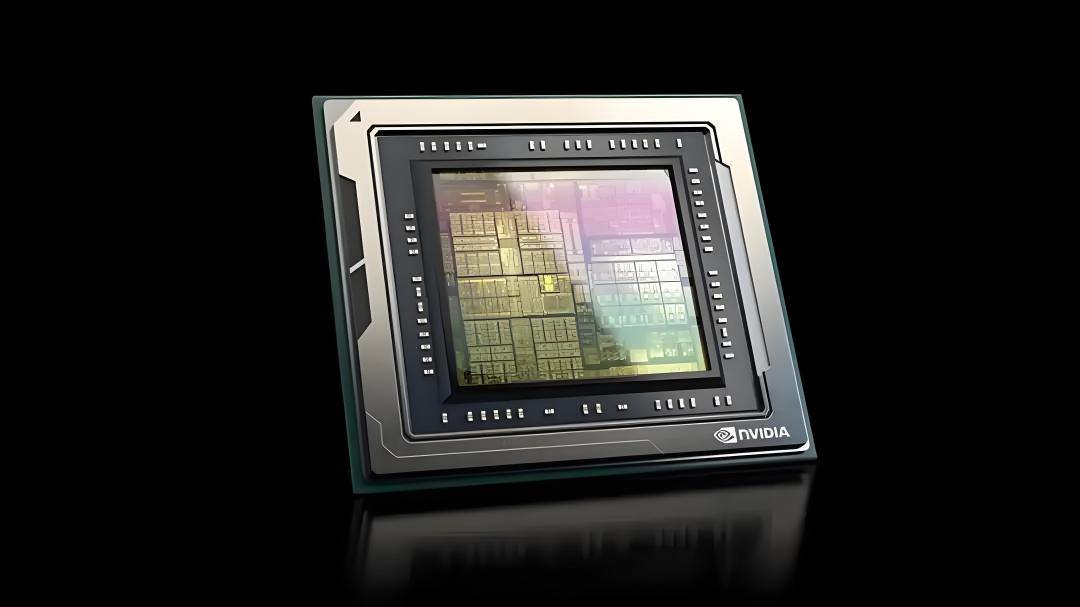

在智能駕駛行業的早期發展階段,硬件無疑是競爭的核心所在。車企們深知,要想讓車輛具備智能駕駛的能力,首先得讓車輛“看”得見、“聽”得清、“反應”得快。因此,它們在傳感器、芯片等硬件上投入了大量的資金和精力。傳感器就如同車輛的“眼睛”和“耳朵”,能夠感知周圍的環境信息。激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等不同類型的傳感器各有優劣,車企們需要根據自身的技術路線和成本預算進行選擇和搭配。芯片則是車輛的“大腦”,負責對傳感器采集到的數據進行快速處理和決策。高性能的芯片能夠提供強大的計算能力,支持復雜的算法運行,從而實現更高級的智能駕駛功能。英偉達、英特爾等芯片巨頭,推出的自動駕駛芯片在算力、功耗等方面不斷取得突破,為智能駕駛的發展提供了有力的支持,自然成了車企們爭相合作的對象。

在智能駕駛行業的早期發展階段,硬件無疑是競爭的核心所在。車企們深知,要想讓車輛具備智能駕駛的能力,首先得讓車輛“看”得見、“聽”得清、“反應”得快。因此,它們在傳感器、芯片等硬件上投入了大量的資金和精力。傳感器就如同車輛的“眼睛”和“耳朵”,能夠感知周圍的環境信息。激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等不同類型的傳感器各有優劣,車企們需要根據自身的技術路線和成本預算進行選擇和搭配。芯片則是車輛的“大腦”,負責對傳感器采集到的數據進行快速處理和決策。高性能的芯片能夠提供強大的計算能力,支持復雜的算法運行,從而實現更高級的智能駕駛功能。英偉達、英特爾等芯片巨頭,推出的自動駕駛芯片在算力、功耗等方面不斷取得突破,為智能駕駛的發展提供了有力的支持,自然成了車企們爭相合作的對象。 ▲圖/英偉達旗艦智駕芯片Thor然而在之前的硬件競賽邏輯里,車企們普遍認為“傳感器數量決定感知能力”,但這種思路很快陷入了高成本與低效率的雙重困境。以激光雷達為例,2020年一顆高性能激光雷達的成本超過1萬美元,搭載3顆激光雷達的車型僅硬件成本就增加3萬美元,這直接導致早期智駕車型的售價普遍超過50萬元,難以進入主流市場。小鵬P7早期版本因搭載兩顆激光雷達,售價較同配置無激光雷達版本高出8萬元,上市后月銷長期徘徊在3000輛以下,直到推出簡化激光雷達配置的版本才實現銷量突破。

▲圖/英偉達旗艦智駕芯片Thor然而在之前的硬件競賽邏輯里,車企們普遍認為“傳感器數量決定感知能力”,但這種思路很快陷入了高成本與低效率的雙重困境。以激光雷達為例,2020年一顆高性能激光雷達的成本超過1萬美元,搭載3顆激光雷達的車型僅硬件成本就增加3萬美元,這直接導致早期智駕車型的售價普遍超過50萬元,難以進入主流市場。小鵬P7早期版本因搭載兩顆激光雷達,售價較同配置無激光雷達版本高出8萬元,上市后月銷長期徘徊在3000輛以下,直到推出簡化激光雷達配置的版本才實現銷量突破。 2019年,作為端到端路線的先行者,特斯拉為智能駕駛技術的發展開辟了一條新的道路。該路線的核心思想是通過大量實際路測數據訓練模型,讓車輛直接從傳感器輸入到控制輸出,實現自動駕駛技術的快速迭代。特斯拉利用其龐大的車隊規模和廣泛的用戶群體,收集了海量實際路測數據,這些數據涵蓋了各種不同的路況、天氣條件和駕駛場景。再通過對這些數據的分析和訓練,自動駕駛模型不斷優化和改進,最終實現自動輔助導航駕駛、自動變道、自動泊車等一系列高級功能。國內車企在看到端到端路線的成功之后,隨即紛紛效仿。它們加大了在數據采集和模型訓練方面的投入,希望能夠在這場智能駕駛的競賽中占據一席之地。不過,端到端路線并非完美無缺,它在處理長尾場景時存在著明顯的局限,比如突然出現的行人、違規行駛的車輛、惡劣天氣下的道路狀況等。由于這些場景在實際路測中出現的頻率較低,端到端模型很難通過少量的數據進行充分的學習和訓練,因此在面對這些情況時往往難以做出準確的判斷和決策。

2019年,作為端到端路線的先行者,特斯拉為智能駕駛技術的發展開辟了一條新的道路。該路線的核心思想是通過大量實際路測數據訓練模型,讓車輛直接從傳感器輸入到控制輸出,實現自動駕駛技術的快速迭代。特斯拉利用其龐大的車隊規模和廣泛的用戶群體,收集了海量實際路測數據,這些數據涵蓋了各種不同的路況、天氣條件和駕駛場景。再通過對這些數據的分析和訓練,自動駕駛模型不斷優化和改進,最終實現自動輔助導航駕駛、自動變道、自動泊車等一系列高級功能。國內車企在看到端到端路線的成功之后,隨即紛紛效仿。它們加大了在數據采集和模型訓練方面的投入,希望能夠在這場智能駕駛的競賽中占據一席之地。不過,端到端路線并非完美無缺,它在處理長尾場景時存在著明顯的局限,比如突然出現的行人、違規行駛的車輛、惡劣天氣下的道路狀況等。由于這些場景在實際路測中出現的頻率較低,端到端模型很難通過少量的數據進行充分的學習和訓練,因此在面對這些情況時往往難以做出準確的判斷和決策。

VLA閃電逆襲

端到端路線的局限,為VLA路線的崛起埋下了伏筆。2023年底,理想汽車率先提出VLA技術概念,其核心是通過整合視覺、語言、行動三種模態,讓智駕系統像人類一樣“觀察、推理、決策”。與端到端的“數據映射”不同,VLA系統能夠將視覺感知到的信息轉化為語言描述,再通過語言模型進行邏輯推理,最后輸出具體的行動指令。在智能駕駛的賽道上,“先發優勢”曾被視為不可逾越的壁壘。華為早在2019年就推出了ADS(高階智能駕駛系統),憑借激光雷達+高精地圖的組合,一度成為行業技術標桿;百度Apollo更是從2013年就開始布局智駕,累計投入超過500億元。然而,VLA路線的出現,讓理想、小鵬等“后發者”實現了閃電逆襲,徹底改寫了行業競爭格局。

端到端路線的局限,為VLA路線的崛起埋下了伏筆。2023年底,理想汽車率先提出VLA技術概念,其核心是通過整合視覺、語言、行動三種模態,讓智駕系統像人類一樣“觀察、推理、決策”。與端到端的“數據映射”不同,VLA系統能夠將視覺感知到的信息轉化為語言描述,再通過語言模型進行邏輯推理,最后輸出具體的行動指令。在智能駕駛的賽道上,“先發優勢”曾被視為不可逾越的壁壘。華為早在2019年就推出了ADS(高階智能駕駛系統),憑借激光雷達+高精地圖的組合,一度成為行業技術標桿;百度Apollo更是從2013年就開始布局智駕,累計投入超過500億元。然而,VLA路線的出現,讓理想、小鵬等“后發者”實現了閃電逆襲,徹底改寫了行業競爭格局。 理想用戶在日常使用汽車的過程中,車輛會持續收集各種駕駛數據,包括道路信息、交通狀況、駕駛行為等。這些數據不僅數量龐大,而且涵蓋了多種不同的場景和情況,為VLA模型的訓練提供了豐富的素材。通過對這些數據的分析和挖掘,理想汽車的研發團隊能夠深入了解用戶的需求和駕駛習慣,針對性地對VLA模型進行優化和改進,提高模型的準確性和適應性。小鵬汽車則在算力方面加大投入,構建起強大的云端訓練集群,為VLA模型的高效訓練提供了有力支持。其研發團隊可以利用云端訓練集群同時運行多個模型訓練任務,大大提高了訓練效率。此外,云端訓練集群還具有可擴展性,能夠根據研發需求隨時增加計算資源和存儲容量,滿足VLA模型不斷迭代和優化的需求。

理想用戶在日常使用汽車的過程中,車輛會持續收集各種駕駛數據,包括道路信息、交通狀況、駕駛行為等。這些數據不僅數量龐大,而且涵蓋了多種不同的場景和情況,為VLA模型的訓練提供了豐富的素材。通過對這些數據的分析和挖掘,理想汽車的研發團隊能夠深入了解用戶的需求和駕駛習慣,針對性地對VLA模型進行優化和改進,提高模型的準確性和適應性。小鵬汽車則在算力方面加大投入,構建起強大的云端訓練集群,為VLA模型的高效訓練提供了有力支持。其研發團隊可以利用云端訓練集群同時運行多個模型訓練任務,大大提高了訓練效率。此外,云端訓練集群還具有可擴展性,能夠根據研發需求隨時增加計算資源和存儲容量,滿足VLA模型不斷迭代和優化的需求。 當然,并不是所有玩家都有理想、小鵬的體量。成立于2019年的元戎啟行,2024年只交付了3.4萬輛,卻選擇“All in VLA”。其CEO周光算過一筆賬:做10萬輛車、每車每天跑50公里、回傳率20%,一年就能攢到18億公里數據,剛好跨過“冷啟動死亡谷”。為了搶時間,元戎把DeepRoute IO 2.0平臺開放給五家主機廠共享數據、共享算力,換取“上車量”。今年8月26日,元戎發布VLA量產版本,宣稱“Orin-X+征程5”雙芯片方案就能跑通20Hz規劃幀率,把BOM成本壓到5500元人民幣,比華為MDC 810低32%。對于年銷量較低且資金不充裕的企業而言,這幾乎是唯一可選的“船票”。周光直言:“VLA讓中小車企第一次有機會用低成本復制頭部體驗,窗口期18個月,錯過就沒了。”

當然,并不是所有玩家都有理想、小鵬的體量。成立于2019年的元戎啟行,2024年只交付了3.4萬輛,卻選擇“All in VLA”。其CEO周光算過一筆賬:做10萬輛車、每車每天跑50公里、回傳率20%,一年就能攢到18億公里數據,剛好跨過“冷啟動死亡谷”。為了搶時間,元戎把DeepRoute IO 2.0平臺開放給五家主機廠共享數據、共享算力,換取“上車量”。今年8月26日,元戎發布VLA量產版本,宣稱“Orin-X+征程5”雙芯片方案就能跑通20Hz規劃幀率,把BOM成本壓到5500元人民幣,比華為MDC 810低32%。對于年銷量較低且資金不充裕的企業而言,這幾乎是唯一可選的“船票”。周光直言:“VLA讓中小車企第一次有機會用低成本復制頭部體驗,窗口期18個月,錯過就沒了。”

WA才是終極?

與全民VLA的喧囂不同,華為、蔚來卻選擇了一條更為“激進”的技術路線——WA(World Model,世界模型)。WA路線的核心邏輯是,讓智駕系統通過云端模擬數據構建一個“數字孿生世界”,從而實現對真實世界的深度理解。與VLA的“從數據到決策”不同,WA試圖讓系統“先理解世界,再作出決策”,這種思路被不少專家視為智駕的“終極答案”。華為ADS研發負責人王軍,曾用一個生動的比喻解釋WA的優勢:“如果把智駕系統比作學生,VLA是通過做海量習題來應對考試,遇到沒見過的題目就會束手無策;而WA是先理解知識點,無論遇到什么新題目,都能通過規律推導得出答案。”蔚來的李斌也曾在內部郵件中稱:“WA讓車擁有‘想象力’,而不是‘記憶力’。”從理論上看,WA系統能夠從根本上解決VLA系統對數據的依賴,尤其是在處理長尾場景時,具備更強的通用性和適應性。不過,這些優勢目前還是基于理論,想要實現商業化落地,WA路線仍需突破資金、數據、模擬與現實平衡的三重考驗,也使其暫時成為了“巨頭專屬”。構建數字孿生世界,涵蓋硬件設備、軟件研發、場景建模等多個領域。華為在WA路線上的投入已超過200億元,其中僅數字孿生平臺的服務器集群就耗資50億元,每年的電力和維護成本高達8億元;蔚來為了研發WA系統,專門成立了 “世界模型實驗室”,截至2024年,累計投入超過150億元,占其總研發費用的40%。這種級別的資金投入,將絕大多數中小車企拒之門外。某新勢力車企創始人曾坦言:“我們不是不想做WA,而是做不起。僅構建基礎的數字孿生場景,就需要至少50億元,這相當于我們3年的研發預算,根本無法承擔。”相比之下,VLA路線的研發投入僅為WA的十分之一,更適合資金有限的企業。VLA讓汽車先學會“說話”,WA讓汽車再學會“想象”。前者或許是眼下的賽點,后者則可能是三年之后的終點。對于理想、小鵬,VLA是逆襲的通行證;對于華為、蔚來來說,WA是護城河的奠基石。而更多年銷量不過十萬輛的品牌,只能在窗口期里拼命擠上船,哪怕船票是成為“代工廠”。智駕領域的“終場哨”尚未吹響,真正的終局,屬于那些能把“說話”和“想象”融合成“思考”的玩家。在這場沒有硝煙的戰爭中,只有那些既能把握當下市場需求,又能洞察未來技術趨勢的企業,才能在新能源汽車的淘汰賽中笑到最后。參考資料:經濟觀察報,《理想的VLA“長征”》虎嗅,《新一輪智駕PK,邁入實戰時刻》遠川汽車評論,《讓一部分輔助駕駛先學會思考》42號車庫,《元戎啟行發布VLA模型,起點是讓AI學會害怕?》

與全民VLA的喧囂不同,華為、蔚來卻選擇了一條更為“激進”的技術路線——WA(World Model,世界模型)。WA路線的核心邏輯是,讓智駕系統通過云端模擬數據構建一個“數字孿生世界”,從而實現對真實世界的深度理解。與VLA的“從數據到決策”不同,WA試圖讓系統“先理解世界,再作出決策”,這種思路被不少專家視為智駕的“終極答案”。華為ADS研發負責人王軍,曾用一個生動的比喻解釋WA的優勢:“如果把智駕系統比作學生,VLA是通過做海量習題來應對考試,遇到沒見過的題目就會束手無策;而WA是先理解知識點,無論遇到什么新題目,都能通過規律推導得出答案。”蔚來的李斌也曾在內部郵件中稱:“WA讓車擁有‘想象力’,而不是‘記憶力’。”從理論上看,WA系統能夠從根本上解決VLA系統對數據的依賴,尤其是在處理長尾場景時,具備更強的通用性和適應性。不過,這些優勢目前還是基于理論,想要實現商業化落地,WA路線仍需突破資金、數據、模擬與現實平衡的三重考驗,也使其暫時成為了“巨頭專屬”。構建數字孿生世界,涵蓋硬件設備、軟件研發、場景建模等多個領域。華為在WA路線上的投入已超過200億元,其中僅數字孿生平臺的服務器集群就耗資50億元,每年的電力和維護成本高達8億元;蔚來為了研發WA系統,專門成立了 “世界模型實驗室”,截至2024年,累計投入超過150億元,占其總研發費用的40%。這種級別的資金投入,將絕大多數中小車企拒之門外。某新勢力車企創始人曾坦言:“我們不是不想做WA,而是做不起。僅構建基礎的數字孿生場景,就需要至少50億元,這相當于我們3年的研發預算,根本無法承擔。”相比之下,VLA路線的研發投入僅為WA的十分之一,更適合資金有限的企業。VLA讓汽車先學會“說話”,WA讓汽車再學會“想象”。前者或許是眼下的賽點,后者則可能是三年之后的終點。對于理想、小鵬,VLA是逆襲的通行證;對于華為、蔚來來說,WA是護城河的奠基石。而更多年銷量不過十萬輛的品牌,只能在窗口期里拼命擠上船,哪怕船票是成為“代工廠”。智駕領域的“終場哨”尚未吹響,真正的終局,屬于那些能把“說話”和“想象”融合成“思考”的玩家。在這場沒有硝煙的戰爭中,只有那些既能把握當下市場需求,又能洞察未來技術趨勢的企業,才能在新能源汽車的淘汰賽中笑到最后。參考資料:經濟觀察報,《理想的VLA“長征”》虎嗅,《新一輪智駕PK,邁入實戰時刻》遠川汽車評論,《讓一部分輔助駕駛先學會思考》42號車庫,《元戎啟行發布VLA模型,起點是讓AI學會害怕?》